人文学院 北体大人文学院 2022-12-16 17:48 发表于北京

战“疫”大考当前无数北体人冲锋在前点点星光,终汇成漫天星河有一种力量在汇聚这样一群北体人他们主动请缨,逆行一线他们日夜兼程,守护我们的安全他们用担当和责任奏响北京体育大学抗“疫”强音“疫”情偶寄题记:“你突然发现四年里……只学会了为他人泪流满面。” ——白寅《致中文系》望着窗外的银杏树,不几日前还摇曳着一簇簇的金黄,而校园中,体育馆前的银杏叶,在今秋也显得格外炫美,没像去岁被一夜秋雨零落满地。欲说还罢故都的秋,这一次真是给足了初冬的面子,橙黄橘绿,异彩纷呈,就像老舍笔下的那个北平之秋,洋洋洒洒地滑过秋天而至初冬。我想,这个冬天,可以在晚来天欲雪时,红泥小火炉了。

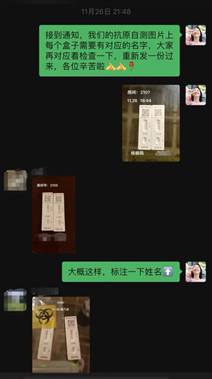

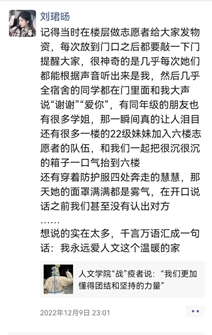

然而,猝不及防的病毒像凛冬的风刃,划开了校园的宁静与温馨,像银杏落叶般在校园中肆虐。11月21日的凌晨,时间似乎被永远雕刻在我们的心里,隐隐作痛。这一天的初升太阳,并未驱散骤临校园的病毒。人们原以为只是平静湖面被一粒小石子的不经意引得的微澜,如雁渡寒潭,雁过而潭不留影。但仅仅一夜之间,就如同莫斯肯漩涡一样席卷而来……焦虑、惊慌、恐惧……空气中弥漫着来苏水也消不去的味道。清晨中的歌声依旧从某个角落悠悠传来,“这是一个晴朗的早晨,鸽哨声伴着起床号音,但是这世界并不安宁,和平年代也有激荡的风云”。而这一天,伴随晨风的音符,却像所有体大人的冲锋号角,预示着我们必然毫不犹豫地去面对,面对一场突如其来的、却又没有硝烟的病毒阻击战。有学生这样说到——“尽管这是一场始料未及的疫情,但很多奋战在第一线的志愿者、辅导员老师、任课老师,甚至是学院领导,他们冒着被感染的风险,彻夜不眠,在最危险的地方帮助同学,学校也在尽最大的努力保障同学们的安全,控制疫情的蔓延。”如果说这是一次湍流飞渡的话,最让我感叹的是身处其中的每一位人文同学们。十八九岁的他们或她们,应当是第一次直面这突如其来的风雨吧。让人想不到的是,在短时恐慌之后,就马上有人站出来疏解,学生志愿者的队伍迅速壮大。19级文学方向班的杨柳鸣、梁诗宁作为班长和团支书,转运后负责收抗原照片,核酸截图;20级的曹可佳、屠方羽、尹一婷、董哲汝、张颖、束於轩、由悦莹、王高颀、詹欣宇、李雅暄、陈乐菲、熊宇璐、叶惠云、韩昀芝、陈琳珂、邓曈;21级的秦世臻、刘珺旸、白诗景、关美玲、王佳妮、韩思瑶、赵雅娟、金妤迪、赵培、牟歆淳、鲁柯萱、朱钰洁负责物资发放。这一长串的名字背后,是孩子们的坚强和成熟。珺旸说:“还有很多一楼22级的妹妹加入六楼志愿者队伍,一起把很沉很沉的箱子一口气抬到六楼。”还说发放物资时“几乎全宿舍的同学都在门里面和我大声说‘谢谢’‘爱你’,有同年级的朋友也有很多学姐,那一瞬间真的让人泪目。想说的实在太多,千言万语汇成一句话:我永远爱人文这个温暖的家!”诗景在踏上回嘉峪关的列车时说:“感谢智慧老师许久以来对我们的关怀与关爱!‘花满渚,酒满瓯,万顷波中得自由。’愿来年再见之时,我们都能平安喜乐,阔步向前!”都说男儿有泪不轻弹,近一米九的秦世臻临走之前收到了来自室友们提前半月的20岁生日礼物,说“当时真的眼泪快绷不住了,我们都平平安安的!”多么温暖的画面!还有很多很多我叫不出名字的同学……这是一群可爱的孩子们,知道老师们在担忧,言语中一个个那么乐观、温暖。

为了疏导孩子的情绪,19级丁嘉豪同学的妈妈在纸上写了这样一句话:“无论中国怎么样,请记得:你所站立的地方,就是你的中国;你怎么样,中国便怎么样,你是什么,中国便是什么,你有光明,中国便不再黑暗。”看到这些,我再一次为之感动。是的,没有一个冬天不可逾越,也没有一个春天不会到来,他们相信,现在的处境和面对的困难都是暂时的。

此时,学校紧急动员的集结号已经吹响,冲锋的号令也已传递到每一个体大人。电脑屏幕的那端,一个夹杂着沙哑的声音传过来,这是学院的张卓林书记,一听声音便知道,他这是在校内的抗疫一线为大家传达学校疫情的情况。不知为何,听着声音,眼前却浮现出刘慈欣笔下的罗辑,坚毅的双眸和岿然不动的身影与书记渐渐重合在一起。他放下他的庄颜和孩子,一身大白毅然去执剑。此刻,仿佛看到不远处一盏暖黄色的灯光下,三双企盼的眼睛,似乎听到两个稚嫩的童声在喊“爸爸,你什么时候能回来……”看到周末爸爸接电话忧虑的神情,两个女儿不说也知道,她们的爸爸又要去驻校陪伴大哥哥大姐姐了,只是不知道这一次爸爸又要走多久……是的,隔着屏幕传来的疲惫而坚定的声音,传给我们的不仅仅是为校内学生们的担忧,也是老师们集结和行动的号令,大家一起在校内校外搭起了一座协同抗疫、保证教学的桥梁,在校外的所有老师也都投入到紧张的联络学生、线上教学的工作中。

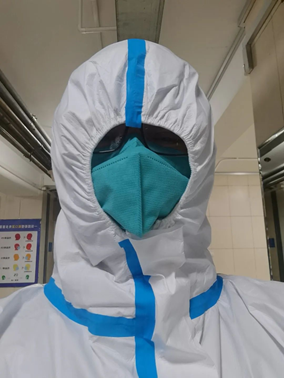

在学校里面,如同有罗辑的坚持就会有程心的守护一样,学院里永远快乐、睿智干练的智慧小姑娘(在我心中她就是个小姑娘)就像那个博爱的程心。因为,有她在的地方,就会有浓浓的暖意拂过每一个人的心头。也正是这样,每一届的同学们都会亲切地称她为“慧慧”。作为辅导员老师,智慧是在疫情发生时第一个站到同学们面前的人,她用自己的坚强和耐心为每一个同学撑起了信心。婧茹同学说:“转运去酒店的那天,本以为是其他老师或工作人员来敲门通知我们转运,我打开紧闭了五天的宿舍门后,看到的是慧慧在防护服和护目镜后含笑的眼睛。当时真的整个宿舍都愣了几秒,然后是激动和喜悦。她目送我们一个个走出宿舍,然后温柔地说等我们回来,明年再见……”诗景同学也说:“是智慧老师的坚守将黑暗点亮,变成一道光,让我们相信一切都会好起来的。智慧老师尽自己最大的能力保障我们的生活所需,用温暖,鼓励和爱驱散我们心中的尘雾阴霾。”还有不知名的同学会大声地喊出来——“人文学院智慧是最好的!”看着智慧为了每一个学生一趟趟奔波的身影,真的会让人心疼。其实,她也还是个孩子,也是父母的独生女。此刻,远处另一个城市的灯光下,慧慧的父母一定是在又担忧又欣慰地看着孩子的长大,盼着女儿的平安吧!同样身为孩子的妈妈,看到慧慧在值夜班的路上拍下的猎户座,说:“星星还在亮,就没有什么过不去。”我,不禁哽咽了。

学院组织员郭锐老师也是在第一时间奔赴抗疫战场的人。他从宿舍楼的驻守岗位再到AB座方舱,没有怨言地坚守着。一直到我敲下这段文字时,还坚守在方舱中。此刻,我眼前浮现出了一个清瘦的身影,从一个岗位到另一个岗位,都来不及听他说一句话。6号楼下的144个空水桶,是他和艺术学院李小芬老师从楼里面一个一个搬出来的。一个水桶,一来一回就是两次弯腰,在照片中看到这一排排水桶,我不禁泪目。看着他微信封面中孩子的一双小脚丫,我想,此刻,家中那个小娃娃一定在奶声奶气地喊多日不见的爸爸,一天,两天,三天……十八天……

在学校需要的时候,学院的王巨川、于昊和程瑶等几位老师也纷纷进入学校,加入抗疫一线的战场。感动,内心致敬,默念平安。在学院工作不到半年的王院身上,丝毫看不出他对学院老师和学生的陌生感,仿佛是一个阔别很久归来的老熟人,叫得出每一位老师的名字,电话簿和微信中有很多同学的联系方式。在学校决定让学生返乡回家时,他为了让同学们能够安全踏上归途,自己开车从朝阳到海淀再到丰台,穿过大半个北京城接送学生到车站、机场。入校后,又去了校内方舱。从方舱审核数据组停留的00:47审批时间看得出,他和同志们每天工作到凌晨是常事。

也是新入职的于昊老师,在他穿上大白服的瞬间,高大的身躯为这支队伍平添了力量。此时此刻,酷爱足球的他,无暇为喜欢的球星梅森·芒特在世界杯上呐喊助威,心中想的,手中做的,都是学校方舱的工作和同学们的事情,认真细致审核一个个出舱信息。仿佛透过微信封面的图片看到芒特在眼含笑意地为他加油点赞!于昊老师说:“燕子回时,愿别来无恙!”渭北冬天树,多哈日暮云。何时一樽酒,重与骋绿茵。是的,燕子回时,一定别来无恙!

听到程瑶老师也进校的消息,我不禁心头一颤,我更愿意叫她小姑娘,在我眼中她是比智慧还小的小姑娘。娴静又可爱的程瑶让我想起《林海雪原》中那个“小白鸽”白茹,冰天雪地里给同志们送去温暖,她携笔战“疫”,校媒体中心办公室支起一张简易床,用文字传递力量,青灯简餐,执烛奋战。问她晚上一个人怕不怕,她说:“不怕,不怕,旁边的办公室有其他老师在!”温柔的外表下透出的是强大的力量,让人既心疼又心生敬意。

我知道,行胜于言的同事们习惯了默默付出,但问耕耘。也曾想过,无论写什么说什么,都难以表达对他们的敬意。有句话“岁月静好,是因为有人在为你负重前行”,而岁月波澜时,可知道,有人在为你负更重的重在前行。他们,以及我叫不出名字的一个个同样身着大白的另一群他们,都是可敬的负重者。

十八岁,还在念着“诗言志”还是“诗缘情”。而今,诗思消歇的时代,感性的我不再像当年一样大漠孤烟、杏花微雨地涂鸦,但面对一个个感动的瞬间,还是忍不住敲下几句,想起李渔的“闲情偶寄”,就叫“疫”情偶寄吧。又不禁想起第一次课上和同学们分享属于中文系的故事,“你突然发现四年里……只学会了为他人泪流满面。”早已想写一些文字,来致敬所有坚守在学校抗疫第一线的体大人。并非为了别的,只是因为,在这既煎熬又感动的二十几天来,许多语言如鲠在喉,感动也时时充盈在心中。这一次,不是为了忘却的记念。不是说好了,不忘初心的么?以中文的名义,请允许我记下如上感动。“观乎人文,以化成天下”。在人文,我们不仅一起“志于道,据于德,依于仁,游于艺”,还一起乘桴浮于海,任风起浪涌,吟啸且徐行。

执笔/王娜朗读/侯博排版/李夏霈校审/王娜、刘婧茹摄影/王一、许嘉芮、秦世臻等